コレが猛暑の原因だった!?日本に影響を及ぼしている4大現象

この記事のリンクをコピーしました。

近年、毎年続く夏の異常な猛暑。

エアコンをつけていてもなんだか熱く感じたり、つけっぱなしで電気代が増える一方だったりと、毎年暑さに悩まされている方は多いのではないでしょうか。

暑いけどうちわや扇風機で過ごせる程度で、風鈴の音で風情を感じるような、ひと昔前の日本の夏はどこに行ってしまったのか・・・。

エアコンを使わないと死に至るほどの暑さで、危険を感じる気候になっています。

例年の異常な暑さで「この異常な猛暑の原因は何!?」と感じている人も多いでしょう。

今回は、猛暑の原因である4つの気候現象や、建物の猛暑対策についてご紹介します。

危険を感じる日本の夏の状況

日本の夏は、高温多湿でジリジリとした暑さだけでなく、ジメジメとした湿気が、より不快な状況や危険性を際立たせています。

危険を感じる夏の温度や湿度について、近年の状況を解説します。

温度

天気予報を見ると、「夏日」「真夏日」「猛暑日」といった言葉を聞いたことがあるでしょう。

1日の最高気温によって使い分けがされています。

・25度以上の日:夏日

・30度以上の日:真夏日

・35度以上の日:猛暑日

・40度以上の日:酷暑日

・夜でも25度以上の日:熱帯夜

夏日は3月くらいから使われることもあり、「こないだまでコートを着ていたのに!」ということもありました。

夏本番になると35度以上の猛暑日が続き、熱帯夜になることも当たり前のようになってきます。

40度を超える酷暑日はなかなかありませんが、過去には2020年静岡県浜松市、2018年埼玉県熊谷市で41.1度を記録。

酷暑日になると安易に外へ出るのも危険かもしれません。

湿度

日本の夏は気温だけでなく湿度も天敵です。

日本特有の「蒸し暑さ」を引き起こす原因で、不快指数や熱中症のリスクを大幅に上げます。

毎年6月頃になると、雨の日が続く「梅雨」の時期です。

梅雨時期を境に湿度が高い日が始まり、夏の終わりまでジメジメが続きます。

海外でも猛暑日並みに気温が高くなる地域は多くありますが、湿度が日本ほど高くならないためカラッとした暑さです。

そのため、肌に張り付くような汗のベタベタも少なく、ジリジリとした暑さはあるものの日本のような不快感は少ないでしょう。

日本の湿度の高さは海に囲まれた地形ということもあり、太平洋高気圧によって温かい空気とともに海の湿った空気も運んでしまうことが原因です。

また、日本は山が多いため、山間部では特に湿度が溜まりやすい環境とされています。

猛暑になる原因は4つの気候現象

なぜ、ここまで猛暑日が続くようになってしまったのか?

多くの人が疑問を抱く猛暑の原因について、影響を及ぼしている4つの気候現象を解説します。

遠い地域の影響も、日本に影響してくるのがイメージできるでしょう。

ラニーニャ現象による影響

ラニーニャ現象とは、太平洋にある赤道付近から南米沿岸にかけて海面温度が1年以上通常より低くなる現象を言います。

東から西に吹く赤道付近の貿易風が強まるとき海面では暖かい海水も東から西に強く流されます。この動きにつられ、深海からの冷たい海水が通常より多く海面に湧き上がることが理由です。

海面温度が低くなると海面の暖かい海水は貿易風によって通常より多く太平洋西側へ寄せ集まりその地帯で上昇気流が強まることから大気の循環にも変化が起こり、日本への太平洋高気圧の影響が強くなってくるため気温上昇に繋がります。

また、台風を引き起こす原因の1つで、沖縄方面で台風が多くなるときの影響になっているでしょう。

エルニーニョ現象というのも聞いたことがあるかもしれませんが、ラニーニャ現象と反対で、上昇気流が強まる地帯が通常より東側に変わり日本への太平洋高気圧の影響が弱まることから夏は涼しく冬は温かくしてくれます。

インド洋の海水温による影響

オーストラリアやアフリカの大陸に囲まれたインド洋も、日本の気候に影響を及ぼしています。

インド洋の海水面温度が通常よりも南東部で低く、西部で高くなることを「正のダイポールモード現象」とされ、大気の循環によって日本付近で気温の上昇になる原因となります。

インド洋の海面温度は、前述で解説したラニーニャ現象による影響力が高い可能性もありますが連動性についてはまだ解明されていないようです。

太平洋の赤道付近から南米沿岸の海面温度が低いと、インド洋西部で海面温度を高くしてしまい、正のダイポールモード現象が発生します。

そのため、ラニーニャ現象とインド洋の海水温の変化によって、日本付近は猛暑が続く状態になってしまいます。

偏西風の蛇行による影響

偏西風とは、地球の中緯度帯に吹く風であり、まさに日本を通る風です。

偏西風が真っ直ぐ通る分には、暑さと寒さのバランスがとれた状態になっています。

しかし、偏西風が蛇行するようにクネクネしてしまうと、気候のバランスが崩れて猛暑や極端な豪雨に繋がる可能性が高いです。

偏西風の蛇行が起こる原因は、実は北極圏の温暖化。

北側が寒く南側が温かければ、バランスが取れて偏西風が真っ直ぐ流れますが、北側と南側の気温差がなくなってくると、蛇行するような偏西風の動きになってしまいます。

北極の氷が溶けているというニュースも遠い場所での出来事のように聞こえますが、日本にも大きな影響を及ぼす原因となります。

二重高気圧による影響

二重高気圧とは、太平洋高気圧とチベット高気圧が、日本付近で重なってしまう状態で「ダブル高気圧」とも呼ばれています。

太平洋高気圧は温かく湿った空気、チベット高気圧は冷たく乾燥した空気で正反対の高気圧。

2つの高気圧が重なることで強い気流が発生し、長時間の気温上昇となる原因です。

二重高気圧は、偏西風の蛇行によって起こりやすくなっています。

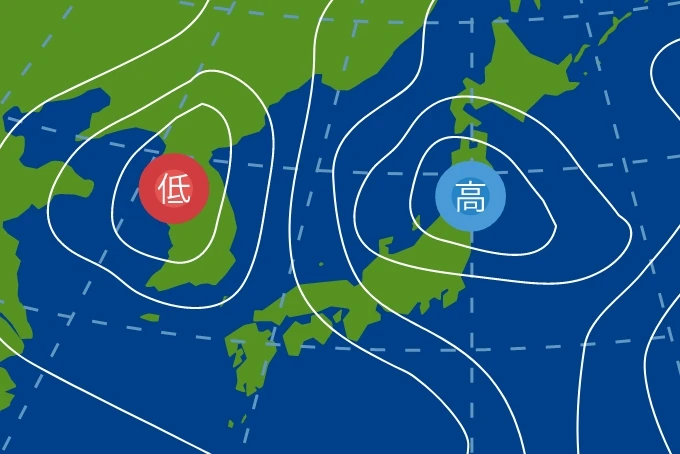

高気圧と低気圧の違いとは?

天気予報で良く出てくる「高気圧」と「低気圧」。

周辺の気圧(空気の重さ)と比較して高いところと低いところで分けられています。

猛暑になる4つの気候現象でも高気圧がポイントでしたが、高気圧と低気圧はそもそもどう違うのか?

高気圧と低気圧の違いについてわかりやすく解説します。

高気圧

高気圧は天気の良い日で、安定している気候です。

高気圧の場合は、空気が重いため下降気流が発生し、上空の雲もなくなっていきます。

高気圧は時計回りに吹いているため、離れた場所では流れてくる風が原因で低気圧が発生することもあります。

低気圧

低気圧は高気圧と反対で、雨など悪天候を及ぼす気候です。

低気圧は空気を吹き込み、空気が軽いので上昇気流を巻き起こします。

その結果、上空に雲を発生させてしまうので、雨や雪を降らす可能性が高いです。

危険な猛暑から守る2つの環境対策

猛暑日が続くと、建物によってエアコンも効きづらく、健康面や仕事にも影響を及ぼすことも多いです。

建物や環境の対策によって猛暑の危険を軽減できる方法を2つご紹介します。

遮熱塗料ミラクール

屋根に塗るだけで、建物内が涼しくなる特殊塗料「遮熱塗料ミラクール」。

屋根の表面温度を抑えることで、必然的に建物内への影響を抑えて涼しい環境を実現することが可能です。

電気代高騰で悩ましい昨今ですが、遮熱塗料ミラクールによって最大40%もの空調負担が抑えられます。

省エネ効果だけでなく、汚れがつきにくいため長期間の遮熱効果も期待できます。

ミラクールロードW

猛暑の危険は、灼熱したアスファルトの歩道や駐車場でも起こります。

「ミラクールロードW」は、歩道や駐車場を涼しくしてくれるアスファルト舗装用の遮熱塗料です。

猛暑日のアスファルトから感じる暑さは尋常ではありません。

ミラクールロードWによって表面温度を抑え、さらに劣化も抑えて長持ちにも役立ちます。

まとめ

日本の猛暑は周辺の気流や温暖化など、さまざまな影響を受けているものになります。

すぐに解決できる糸口は難しく、今年も猛暑対策をいち早く進めることで、健康面や安全面を守ることが可能です。

また、地球温暖化が進む一方で、気候変動サイクルによる氷河期もいずれは訪れるとされています。

しかし、人間による温室効果ガスの排出によって、その自然な気候変動サイクルを崩してしまっているかもしれません。

自然の流れを維持するためにも、エコや環境問題の意識を心掛けましょう。